WING

戦闘支援無人機、各社が提案

ステルス性は共通、武装は運用要求次第

将来戦闘機と協調的に活動するCSA(Collaborative Support Aircraft)などと呼ばれる戦闘支援無人機の研究開発が注目されている。運用サイドの要求が固まっていない現状で、どのような無人機ができるのか。今回DSEI2025では従来から展示を続けていた三菱重工、韓国のKAIに加え、川崎重工もCSAの研究状況を画像で展示した。

現時点でCSAの求められるのは、戦闘機に随伴、先行できる高速性能、運動性、それに戦闘機の足手まといにならないステルス性能といったところであろう。任務的には最も安易なおとりとして敵ミサイルの消費を強要するものから、先行偵察して情報を本機に伝達する情報機能、電子戦機能、そしてミサイル発射が最終的な目標となろう。ミサイル発射は無人兵器条約により今後、自動発射は禁止されるとみられるので、発射ボタンは母機のパイロットが握るとしても、どこまでの要求が求められるか。

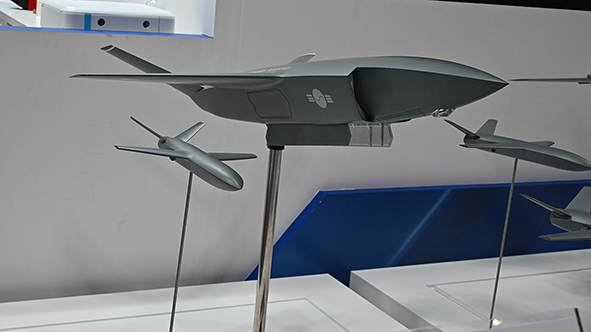

※写真=三菱重工の「連携無人機」模型。ステルスに配意した尾翼形状だ

機体メーカ側はメニューを提示することになる。KAIでは、胴体内にミサイルを内蔵、レーダーも装備した最上級機と、安価で多数機が入手可能なおとり機の二種類を提案している。三菱重工では、ステルス形状の洗練に注力し、微妙な三次元曲線で構成された尾翼や、複雑な構造の空気取入口などに特徴が見られる。内容的には要求性能が未定であり、特に武器搭載の有無で大きく変わるとしている。離着陸性能が必要な高級機、使い捨てのワンショット機などいろいろ考えられるようだ。三菱重工では当面、共通事項としてステルス性能を追求していく考えだ。

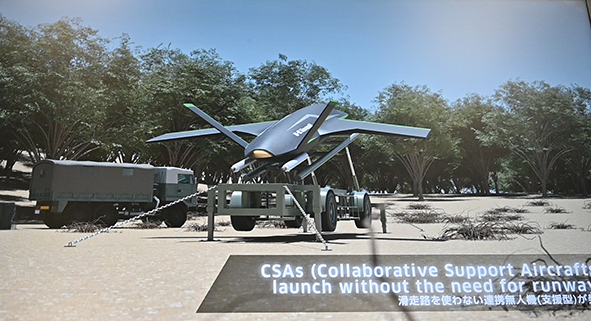

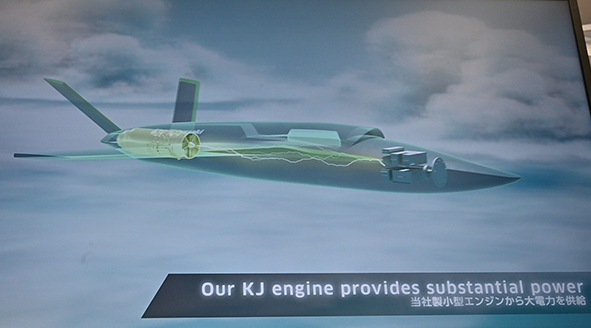

新規参入を目指す川崎重工は、自社開発の発電性能が大きなKJ300小型エンジン、電子戦の開発経験など社内的なリソースを活かした提案をまとめた。また、価格低減に役立製造の自動化、滑走路が使えない状況で車両からの補助ロケットを用いた発進など様々な提案を示している。武装については要求次第とするが、CSAは電子戦用途が主になるのではないかと見ているようだ。AIによる高度な自律、自動化も謳っている。

※写真=KAIの「UCAV」(無人戦闘航空機)模型。武装した大型と非武装の小型がある

※写真=KAIの「UCAV」(無人戦闘航空機)模型。武装した大型と非武装の小型がある

※写真=川崎重工の「CSA」想像画像。ロケットによる地上発射も

※写真=川崎重工の「CSA」想像画像。ロケットによる地上発射も

※写真=川崎重工のCSAには自社開発の発電能力が高いKJエンジンを採用

※写真=川崎重工のCSAには自社開発の発電能力が高いKJエンジンを採用